Überblick

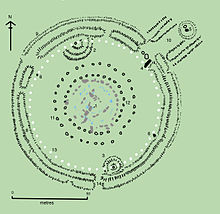

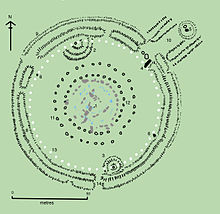

Plan des heutigen Stonehenge.

Der Name Stonehenge stammt aus dem

Altenglischen und bedeutet soviel

wie „hängende Steine“. Der zweite Bestandteil des Namens,

Henge, wird heute als

archäologische Bezeichnung für eine Klasse jungsteinzeitlicher

Bauwerke verwendet, die aus einer kreisförmigen, erhöhten

Einfriedung mit einer innen liegenden Vertiefung bestehen.

Stonehenge selbst ist nach der derzeitigen Terminologie ein so

genanntes atypisches henge, da seine Aufschüttung innerhalb

des Grabens liegt. Es gehört seit 1918 dem englischen Staat.

Verwaltet und touristisch erschlossen wird Stonehenge vom

English Heritage, seine Umgebung

vom

National Trust. Die Stätte und die

Umgebung gehören seit 1986 als Teil der

Stonehenge, Avebury and Associated Sites

zum

Weltkulturerbe.

Der Komplex wurde in mehreren Bauabschnitten

errichtet, die sich über einen Zeitraum von etwa 2000 Jahren

erstrecken. Nachweislich wurde das Gelände aber bereits vor der

Errichtung und auch noch lange Zeit nach der jungsteinzeitlichen

Hochphase genutzt. Drei große Pfostenlöcher befinden sich in der

Nähe des heutigen Parkplatzes, sie datieren aus dem

Mesolithikum, etwa um 8000 v. Chr.

Im Umkreis der Kultstätte wurden in Bodenproben Aschereste von

Feuerbestattungen aus einer Zeitspanne zwischen 3030 und 2340

v. Chr. gefunden, die darauf hindeuten, dass der Ort vor dem

Aufstellen der Steine eine Begräbnisstätte war. Die jüngsten

kultischen Nutzungen sind etwa für das 7. Jahrhundert nach Christus

feststellbar, hier ist ein

Grab eines enthaupteten

Angelsachsen zu erwähnen.

Die verschiedenen Phasen der Aktivitäten in

Stonehenge zu datieren und zu verstehen, ist schwierig, da frühere

Grabungen nicht unseren heutigen Standards entsprachen. Erschwerend

ist zudem, dass es nur wenige

C-Daten gibt. Die heute meist

akzeptierte Abfolge wird im folgenden Text unter Verwendung des

rechts abgebildeten Planes (zu den Ziffern gehörende Legende im

zugehörenden Commons-File) erläutert. Aus Gründen der

Übersichtlichkeit sind die Decksteine dort nicht gezeigt. Heute noch

sichtbare Steine sind als farbige Flecken (blau, braun und schwarz)

dargestellt.

Die Anlage

Der Heel-Stein und die Positionssteine in

Stonehenge sind nach den Positionen der

Sonnenwende und

Tagundnachtgleiche angeordnet. Aus

diesem Grunde wird häufig angenommen, dass Stonehenge ein

vorzeitliches

Observatorium darstellt, obwohl die

genaue Art der Nutzung und seine Bedeutung, wie für Aussaat und

Ernte zu den bestmöglichen Zeiten, noch diskutiert werden.

- Beschreibung der Steine

- Der Altarstein: ein Block von 5

Metern aus grünem

Sandstein. Alle anderen Steine

im inneren Kreis sind

Blausteine (Dolerit), eine

Basaltart aus den

Preseli-Bergen im Südwesten von

Wales, die etwa 380 km entfernt

liegen. Die Sandsteinblöcke des äußeren Kreises müssen auf

Schlitten fortbewegt worden sein, die von schätzungsweise 250

Mann, an Steigungen von bis zu 1000 Mann, gezogen wurden.

Alternativ wird der Einsatz von Zugtieren diskutiert.

- Der Opferstein liegt etwas

abseits vom Zentrum. Der Audioguide, mit dem die Besucher um das

Monument geleitet werden, stellt fest, dass der Stein

wahrscheinlich aufrecht gestanden habe, und dass es sich bei den

roten Flecken auf dem Stein nicht um Blut (das längst verwittert

und abgewaschen wäre), sondern um Eisenoxid-Einschlüsse handelt.

Die Zuordnung "Opferstein" sei deshalb mehr als fraglich.

- Der Heel-Stein (Fersenstein),

auch als Friars Heel bekannt.

- Positionssteine

Weitere Besonderheiten:

- Die Aubrey-Löcher

- Y- und Z-Löcher

Im Auftrag von English Heritage

wurden

Laserscans der Oberflächen aller

noch erhaltenen 83 monumentalen Steine von Stonehenge angefertigt.

Dabei wurden insgesamt 72 bislang unbekannte

Gravuren entdeckt. 71 von ihnen

zeigen Äxte (bis zu 46 cm groß), eine Gravur einen Dolch. Die Anlage

ähnelt den Steinkreisen im Norden

Schottlands, bekannt als der

Ring von Brodgar.

Entstehungsgeschichte

Die vielseitigen Elemente der Anlage wurden

über einen langen Zeitraum in mehreren Phasen errichtet. 1995 wurden

die Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts ausgewertet und aufgrund von

14C-Messungen

in drei Phasen datiert. Eine geringfügige Überarbeitung der

Datierung im Jahr 2000 basiert auf der erneuten statistischen

Auswertung der 14C-Daten mittels

Bayesscher Statistik. Bis 2009

kamen weitere kleinere Verschiebungen hinzu.

Ende 2012 legten Mitarbeiter der jüngsten

Datenerhebungen auf Grund eigener Auswertungen eine neue Studie vor,

in der sie ebenfalls mittels Bayes-Klassifikator statt der

bisherigen drei nunmehr fünf Phasen vorschlugen. Eine ähnliche

Interpretation war bereits 1979 gemacht worden, fand jedoch nur

geringe Aufmerksamkeit.

Stonehenge 1

Das erste Bauwerk maß etwa 115 m im

Durchmesser und bestand aus einem kreisförmigen Wall mit einem

Graben als Einfassung, typologisch gesehen also eine atypische

Henge-Anlage. Ein großer Eingang

lag im Nordosten und ein kleinerer im Süden,

Hirsch- und

Ochsenknochen waren am Grund des

Grabens platziert. Diese Knochen waren wesentlich älter als die

Geweihhacken, mit denen der Graben

ausgehoben wurde, und waren gut erhalten, als sie vergraben wurden.

Diese erste Phase wird auf um 3100 v. Chr. datiert. Am äußeren Rand

des so eingefassten Bereiches lag ein Kreis aus 56 Löchern. Diese

Aubrey-Löcher, benannt nach ihrem Entdecker

John Aubrey, einem Historiker des

17. Jahrhunderts, haben einst möglicherweise hölzerne Stützpfeiler

enthalten. Ein kleinerer äußerer

Wall, der den Graben umgab, könnte

ebenfalls aus dieser Periode stammen.

Stonehenge 2

Sichtbare Überreste der zweiten Phase

existieren nicht mehr. Die Datierung erfolgte über „Rillenkeramik“-Fundstücke

(englisch

Grooved Ware),

die in diese Periode (späte

Jungsteinzeit) gehören. Pfostenlöcher weisen darauf hin,

dass im frühen dritten Jahrtausend v. Chr. eine hölzerne Struktur im

Inneren der Einfassung existiert haben muss. Weitere Pfosten standen

am Nordeingang; eine parallele Pfostenstellung lief vom Südeingang

aus ins Innere. Mindestens 25 der Aubrey-Löcher enthielten Überreste

von

Brandbestattungen, die etwa zwei

Jahrhunderte nach der Errichtung dieses Bauwerks angelegt wurden.

Die Löcher wurden also zur Begräbnisstätte umfunktioniert. Dreißig

weitere Feuerbestattungen liegen im Graben und an anderen Punkten

der Anlage, größtenteils in der Osthälfte. Auch unverbrannte Stücke

menschlicher Knochen aus diesem Zeitraum wurden im Graben gefunden.

Stonehenge 3 I

In der Mitte des Heiligtums wurden um das

Jahr 2600 v. Chr. zwei konzentrische Halbkreise aus 80 aufrecht

stehenden Steinen, den so genannten Blausteinen, angelegt.

Diese wurden zwar später versetzt, die Löcher, in denen die Steine

damals verankert waren (die so genannten Q- und R-Löcher), sind

jedoch nachweisbar. Wieder gibt es nur wenige brauchbare

Datierungshinweise für diese Phase. Die Blausteine stammen aus dem

Gebiet der

Preseli-Berge, die etwa 380 km von

Stonehenge entfernt, im heutigen

Pembrokeshire in Wales liegen. Die

Steine sind größtenteils aus

Dolerit, aber mit Einschlüssen von

Rhyolith,

Tuff und vulkanischer und

kalkhaltiger Asche. Sie wiegen etwa vier Tonnen. Der als Altarstein

bekannte sechs Tonnen schwere Stein besteht aus grünem Sandstein. Er

ist zweimal so groß wie die Blausteine und wurde ebenfalls aus Wales

hierher gebracht, vermutlich durch eine

Eiszeit, möglicherweise stand er

als großer

Monolith im Zentrum.

Zu dieser Zeit wurde der Eingang

verbreitert, so dass er nun genau in der Richtung des

Mittsommersonnenaufgangs und des

Sonnenaufgangs zur Wintersonnenwende dieser Zeit lag. Die Blausteine

wurden, wie erwähnt, nach einiger Zeit wieder entfernt und die Q-

und R-Löcher verfüllt.

Möglicherweise wurde auch der Fersenstein

(heel stone) während dieser Periode außerhalb des

nordöstlichen Eingangs aufgestellt. Die Datierung ist aber unsicher,

im Prinzip kommt jeder Teilabschnitt der dritten Phase in Frage. Es

gab vermutlich noch einen zweiten Stein, der aber nicht mehr

existiert. Zwei, möglicherweise auch drei große Portalsteine wurden

innerhalb des nordöstlichen Eingangs aufgestellt. Nur einer davon,

4,9 m lang, ist – umgestürzt – heute noch erhalten.

Ebenfalls der Phase 3 zugerechnet wird der

Aufbau der vier Stationssteine sowie die Anlage der Avenue,

einem beidseitig durch Graben und Erdwall markierten Weg, der über

eine Strecke von 3 km zum Fluss

Avon führt. Bei Untersuchungen

des Weges zeigte sich, dass er in einer durch Schmelzwasser am Ende

der letzten Eiszeit entstandenen Rinne verlief, die manuell nur

geringfügig bearbeitet werden musste.

Irgendwann in der dritten Bauphase wurden

Gräben sowohl um die Stationssteine als auch um den Fersenstein

gezogen, der spätestens dann als einzelner Monolith gestanden haben

muss. Diese Bauphase von Stonehenge ist die, die der

Bogenschütze von Amesbury erblickt

haben dürfte; gegen Ende der Phase scheint Stonehenge die Henge von

Avebury als zentraler Kult-Ort der

Region abzulösen.

Stonehenge 3 II

Am Ende des dritten Jahrtausends vor

Christus, nach Radiokarbondaten etwa zwischen

2440–2100

v. Chr., fand die Haupt-Bautätigkeit statt. Nun wurde die

Konstruktion aus 74 Sarsensteinen (im Plan grau

eingezeichnet) errichtet, die den heutigen Gesamteindruck von

Stonehenge bestimmt. Jeder dieser Steine, die kleineren um 25, die

großen um 50 Tonnen schwer, stammt aus einem 30 km nördlich

gelegenen Steinbruch bei

Marlborough.

30 der Sarsensteine bildeten die Pfeiler

einer kreisförmigen Konstruktion mit einem Durchmesser von dreißig

Metern. Diese Pfeiler trugen einen geschlossenen Ring aus 29

Deck-Steinen. Diese Decksteine waren an ihren Berührungsflächen

durch eine aus dem Stein gehauene

Spundung, sowie an ihren

Auflagepunkten auf den Pfeilern durch eine ebenfalls aus dem Stein

gehauene

Verzapfung gegen Verschiebungen

gesichert. Dass die Sarsensteine einen vollständigen Ring bildeten,

konnte erst 2013 nachgewiesen werden, als eine lang andauernde

Trockenheit durch Unterschiede im Pflanzenwuchs die Verdichtung im

Untergrund auch da aufzeigte, wo die Steine selbst nicht mehr

vorhanden sind.

Innerhalb dieses Kreises wurden fünf so

genannte

Trilithen aufgestellt, je zwei von

einem Deckstein überbrückte Pfeiler. Die hier verwendeten Steine

haben jeweils eine Masse von etwa 50 Tonnen. Auch hier wurden die

Decksteine mit einer Zapfenverbindung auf den Pfeilern gesichert.

Die Oberfläche aller Sarsensteine ist

behauen. Die Flächen wurden geglättet, die Pfeiler der Trilithen

werden nach oben hin etwas breiter, möglicherweise um die

Perspektive des Betrachters

auszugleichen. Die Decksteine der Trilithen erhielten eine leichte

Krümmung und Löcher, sowie

Nut-Feder-Verbindungen, um sie in

die Zapfen der Tragsteine einzupassen und mit den Ecksteinen zu

verkeilen. Auch die Decksteine verjüngen sich von oben nach unten,

die Decksteine des Ringes sind zudem leicht gekrümmt. Zudem finden

sich auf einigen Pfeilern in den Stein gehauene oder geritzte

Abbildungen. Die vielleicht älteste, eine flache rechteckige Form

oben an der Innenseite des vierten Trilithen, könnte eine

symbolische Darstellung einer

Muttergottheit sein. Sie wurde

vermutlich angebracht, als sich der Stein noch auf dem Erdboden

befand. Alle anderen Abbildungen scheinen erst nach dem Aufstellen

der Steine angebracht worden zu sein. Zu nennen sind insbesondere

auf Stein 53 die Abbildung eines Bronzedolches sowie von vierzehn

Axtköpfen, weitere Darstellungen von Axtköpfen finden sich auf den

Steinen 3, 4 und 5. Die Datierung der Abbildungen ist schwierig,

morphologisch bestehen aber Ähnlichkeiten mit spätbronzezeitlichen

Waffen.

Stonehenge 3 III

Zu einem späteren Zeitpunkt der Bronzezeit

scheinen die Blausteine zum ersten Mal wieder aufgerichtet worden zu

sein. Das genaue Erscheinungsbild der Stätte in dieser Periode ist

jedoch noch nicht klar.

Stonehenge 3 IV

In dieser Phase, etwa zwischen 2280 und 1930

v. Chr., wurden die Blausteine erneut umgestellt. Ein Teil wurde als

Kreis zwischen die zwei Sarsensteinanordnungen aufgestellt und die

anderen in eine ovale Form in der Mitte des Monuments eingebaut.

Einige Archäologen nehmen an, dass ein Teil der Blausteine zu dieser

Zeit in einer zweiten Tranche von Wales geholt wurde. Der Altarstein

könnte innerhalb des Ovals verschoben worden sein. Die Arbeiten an

Stonehenge 3 IV wurden im Vergleich mit seinen direkten Vorgängern

eher schlecht ausgeführt. Die wieder aufgestellten Blausteine waren

nur schlecht in den Erdboden eingelassen, einige von ihnen stürzten

bald wieder um.

Stonehenge 3 V

Bald danach wurde der Nordteil des in Phase

3 IV errichteten Blausteinkreises entfernt, und eine hufeisenförmige

Formation entstand, die als Blausteinhufeisen bezeichnet

wird. Dieses spiegelte die Form des zentralen Hufeisens der

Trilithen wider und wird auf 2270 bis 1930 v. Chr. datiert. Die

Phase Stonehenge 3 V verläuft damit parallel zu der von

Seahenge in

Norfolk.

Stonehenge 3 VI

Etwa 1700 v. Chr. wurden zwei weitere Ringe

von Lochgrabungen außerhalb des Steinkreises angelegt. Diese werden

als Y- und Z-Löcher bezeichnet. Die beiden 30 beziehungsweise 29

Löcher umfassenden Kreise wurden jedoch nie mit Steinen besetzt. Das

Monument von Stonehenge scheint dann bald darauf, um 1600 v. Chr.

aufgegeben worden zu sein. Die Löcher füllten sich in den nächsten

Jahrhunderten, die obersten Schichten der Verfüllungen enthalten

Materialien aus der

Eisenzeit.

Ausrichtung

Die Ausrichtung erfolgte so, dass am Morgen

des Mittsommertags, wenn die Sonne im Jahresverlauf am nördlichsten

steht, die Sonne direkt über dem Fersenstein aufging und die

Strahlen der Sonne in gerader Linie ins Innere des Bauwerks,

zwischen die Hufeisenanordnung, eindrangen.

Es ist unwahrscheinlich, dass eine solche

Ausrichtung sich zufällig ergab. Der nördlichste Aufgangspunkt der

Sonne ist direkt abhängig von der

geografischen Breite. Damit die

Ausrichtung korrekt ist, muss sie für Stonehenges geografische

Breite von 51° 11' genau errechnet oder durch Beobachtung ermittelt

worden sein. Diese genaue Ausrichtung muss für den Plan der Anlage

und die Platzierung der Steine in zumindest einigen der Phasen von

Stonehenge grundlegend gewesen sein. Der Fersenstein wird nun als

ein Teil eines Sonnenkorridors gedeutet, der den

Sonnenaufgang einrahmte.

Stonehenge könnte unter anderem dazu benutzt

worden sein, die Sommer- und Wintersonnenwende

und die Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche,

und damit die wichtigen jahreszeitlichen Wendepunkte vorauszusagen.

Nach neuesten Forschungsergebnissen scheint

hierbei der Mondlauf eine weitaus größere Rolle gespielt zu haben

als bisher angenommen.

Gerald Hawkins veröffentlichte 1963

einen Artikel in der Zeitschrift

Nature mit dem Titel Stonehenge

Decoded. Nach diesem Artikel könnten die 19 Steine des

Halbkreises in Verbindung mit den 30 Sarsensteinen dazu gedient

haben, den 18,6 Jahre dauernden

Mondfinsterniszyklus zu berechnen.

Die Blausteine

Roger Mercer stellte fest, dass die

Blausteine außergewöhnlich fein

bearbeitet sind. Er stellte die These auf, dass sie von einem bisher

noch nicht näher lokalisierten älteren Monument in Pembrokeshire

hierher gebracht wurden. Die meisten anderen Archäologen stimmen

aber darin überein, dass die Blausteine vergleichbar mit den

Sarsensteinen bearbeitet wurden. Wenn Mercers Theorie korrekt ist,

könnten die Blausteine hierher verbracht worden sein, um ein Bündnis

zu bekräftigen oder Überlegenheit über einen geschlagenen Feind

anzuzeigen. Ovale Aufstellungen von Blausteinen, die der von

Stonehenge 3 IV ähnlich sind, wurden auch bei den als

Bedd Arthur bekannten Stätten in

den Preseli-Bergen und auf der Insel

Skomer vor der Südwestküste von

Pembrokeshire gefunden. Einige Archäologen haben die spekulative

Deutung vorgeschlagen, dass das Eruptivgestein der Blausteine und

die sedimentären Sarsensteine symbolisch für ein Bündnis zwischen

zwei Kulturen aus unterschiedlichen Landschaften und folglich mit

unterschiedlichen Hintergründen sind.

Neue Analysen der zeitgenössischen

Grabstätten in der Nähe, bekannt als die

Boscombe Bowmen, haben gezeigt,

dass zumindest einzelne der Menschen, die zur Zeit von Stonehenge 3

lebten, aus dem heutigen Wales gekommen sein könnten. Eine Analyse

der

Kristallpolarisation hat ergeben,

dass die Steine nur von den

Preseli-Bergen gekommen sein

können.

Aubrey Burl behauptet, dass die

Blausteine nicht allein durch Menschen, sondern zumindest ein Stück

durch die Gletscher des

Pleistozäns von Wales hierher

transportiert wurden. Man fand aber bisher keinen geologischen

Beweis für einen derartigen Transport zwischen den Preseli-Bergen

und dem

Salisbury Plain. Außerdem hat man

keine weiteren Exemplare dieses ungewöhnlichen Doleritsteins in der

Nähe von Stonehenge gefunden.

Techniken der Erbauung und Gestaltung

Tragstein mit Zapfen

Viele Spekulationen gibt es auch darüber,

wie Stonehenge gebaut wurde. Falls die Blausteine von Menschen von

Wales gebracht und nicht von Gletschern hierher transportiert

wurden, wie es Aubrey Burl vermutet, gibt es viele Methoden, die

riesigen Steine mit Seilen und Hölzern zu bewegen.

Im Rahmen eines Experiments wurde im Jahre

2001 versucht, einen größeren Stein entlang des vermuteten Land- und

Seeweges von Wales nach Stonehenge zu transportieren. Zahlreiche

Freiwillige zogen ihn auf einem hölzernen Schlitten über Land und

verluden ihn danach auf den Nachbau eines historischen Bootes.

Dieses versank aber bald mitsamt dem Stein bei rauer See im

Bristolkanal.

Es wurde vermutet, dass A-förmige

Holzrahmen, ähnlich wie bei einer

Dachkonstruktion, benutzt wurden,

um die Steine aufzurichten und mit Seilen in eine senkrechte

Position zu verschieben. Die Decksteine könnten zum Beispiel mit

Holzplattformen angehoben und dann in der Höhe auf ihren Platz

geschoben worden sein. Alternativ könnten sie auch über eine Rampe

nach oben in Position geschoben oder gezogen worden sein. Die

Zapfenverbindungen an den Steinen nach Zimmermannsart legen nahe,

dass die Erbauer bereits über Fertigkeiten der Holzbearbeitung

verfügten. Entsprechende Kenntnisse dürften eine große Hilfe bei der

Konzeption und Errichtung dieses Monuments gewesen sein.

Von

Alexander Thom wurde die Meinung

vertreten, dass die Erbauer von Stonehenge das

megalithische Yard als Basis für

die diversen Längen verwendet haben.

Die auf den Sarsensteinen eingravierten

Darstellungen von Waffen sind in der Megalith-Kunst auf den

britischen Inseln einzigartig. Andernorts wurden abstrakte

Abbildungen bevorzugt. Ähnlich unüblich für diese Kultur ist die

Hufeisenanordnung der Steine, da andernorts die Steine in Kreisen

angeordnet wurden. Das vorgefundene Axtmotiv ist jedoch vergleichbar

mit den Symbolen in der

Bretagne in dieser Zeit. Es ist

somit wahrscheinlich, dass mindestens zwei Bauphasen von Stonehenge

unter maßgeblich kontinentalem Einfluss errichtet wurden. Daraus

würde sich unter anderem die untypische Art des Monuments erklären.

Trotzdem bleibt Stonehenge ein äußerst

ungewöhnliches Monument, auch im größeren Kontext der gesamten

prähistorischen europäischen Kultur.

Es gibt Schätzungen zur menschlichen

Arbeitskraft, die jeweils für die Errichtung der einzelnen Phasen

von Stonehenge notwendig war. Die Summen übersteigen dabei mehrere

Millionen Mannstunden. Stonehenge 1 hat vermutlich etwa 11.000

Stunden Arbeit benötigt, Stonehenge 2 etwa 360.000, und die

verschiedenen Teile von Stonehenge 3 können bis zu 1,75 Millionen

Arbeitsstunden benötigt haben. Die Bearbeitung der Steine setzt man

auf etwa 20 Millionen Arbeitsstunden an, insbesondere in Anbetracht

der in dieser Zeit mäßig leistungsfähigen Werkzeuge. Der allgemeine

Wille zur Errichtung und Pflege dieses Bauwerks muss dementsprechend

ausgesprochen stark gewesen sein und erforderte weiterhin eine stark

ausgeprägte Sozialorganisation. Neben der höchst aufwändigen

Organisation des Bauvorhabens (Planung, Transport, Bearbeitung und

genaue Aufstellung der Steine) verlangt dieses zudem eine hohe

jahrelange Überproduktion von Nahrungsmitteln, um die eigentlichen

„Arbeiter“ während ihrer Tätigkeit für das Vorhaben zu ernähren.

Rezeptions- und Forschungsgeschichte

Erste schriftliche Erwähnungen

Der gesamte Zeitraum von der archäologisch

nachgewiesenen Aufgabe Stonehenges am Ende der Bronzezeit bis zur

Eroberung Englands durch die Normannen liegt im geschichtlichen

Dunkeln. Die erste namentliche Erwähnung liefert

Henry von Huntingdon um das Jahr

1130 in seiner Geschichte Englands; darin zählt er „Stanenges“

in einer kurzen Liste berühmter Denkmäler Englands auf.

Ausführlicher widmet sich

Geoffrey von Monmouth dem

Steinkreis in seiner etwa um 1135 verfassten

Geschichte der Könige Britanniens.

Er schreibt den Bau des Monumentes dem Zauberer

Merlin zu.

Die ersten bildlichen Darstellungen der

Anlage stammen aus Handschriften des 14. und 15. Jahrhunderts. Seit

dem 16. Jahrhundert gibt es verhältnismäßig realistische bildliche

Darstellungen.

Der Historiker

Polydor Vergil (1470–1555) greift

Monmouths Schilderung auf und erklärt Stonehenge ebenfalls als

Denkmal, das der Zauberer Merlin zur Zeit der Eroberung Englands

durch die Angelsachsen mit Hilfe seiner magischen Kräfte errichtet

habe.

Theoriebildung seit der frühen Neuzeit

Um das Jahr 1580 schließt der

Altertumsforscher

William Lambarde erstmals eine

übernatürliche Entstehung der Anlage aus, indem er beobachtet, dass

bei der Errichtung des Steinkreises Zimmermannstechniken auf die

Steinbauweise Stonehenges übertragen wurden. Zudem erkennt er als

erster, dass die Steine nicht wie früher geschildert, von Merlin mit

Hilfe von Zauberei aus Irland herangeschafft wurden, sondern aus der

Region

Marlborough stammen.

Das erste Buch über Stonehenge erscheint im

Jahre 1652. Sein Autor, der Baumeister

Inigo Jones, der die Anlage im

Auftrag des englischen Königs

Jakobs I. ausführlich untersucht

hatte, erklärt den Steinkreis als römischen Tempel zu Ehren des

Gottes

Coelus.

In den folgenden Jahren versuchen sich

verschiedene andere Autoren an der Deutung des Steinkreises: Der

Arzt Walter Charleton nimmt im Jahr 1663 an, Stonehenge sei eine

Krönungsstätte der dänischen Könige Englands gewesen. Der Historiker

Aylett Sammes schreibt im Jahr 1676

den Bau der Anlage den antiken Phöniziern zu.

Der Altertumsforscher

John Aubrey (1626–1697) erkennt am

Ende des 17. Jahrhunderts den Zusammenhang Stonehenges mit

vergleichbaren Monumenten in Schottland und Wales und weist die

Errichtung all dieser Anlagen als Erster richtig einheimischen

Erbauern zu.

Fatal für die zukünftige Forschung und die

Interpretierung der Anlage bis in unsere Zeit erweist sich

allerdings, dass Aubrey Stonehenge und alle ähnlichen Monumente auf

den britischen Inseln den

Kelten zuschrieb. Verständlich wird

sein Irrtum aus der wissenschaftlichen Perspektive Ende des 17.

Jahrhunderts: Es gab keine Möglichkeiten zur Datierung

prähistorischer Bodendenkmäler; man datierte das Alter der Welt noch

nach der biblischen Schöpfungsgeschichte auf wenige tausend Jahre

und die Aubrey bekannte Literatur antiker Schriftsteller enthielt

keine Hinweise auf eine vorkeltische Bevölkerung der britischen

Inseln.

Aubrey konnte den antiken lateinischen und

griechischen Autoren allerdings ausführliche Schilderungen über die

Druiden als keltische

Priesterklasse entnehmen und so vermutete er vorsichtig, die

Steinkreise seien die Tempelanlagen ebendieser Druiden. Tatsächlich

liegen zwischen der Aufgabe der Anlage zum Ende der Bronzezeit und

dem ersten Auftauchen sogenannter keltischer Kulturmerkmale in

Europa mehr als 1.000 Jahre.

Forscher des 18. Jahrhunderts greifen

Aubreys These begeistert auf: Der Historiker

John Toland ordnet Stonehenge in

seiner im Jahr 1719 verfassten Kritische Geschichte der

keltischen Religion und Gelehrsamkeit den Druiden zu.

Der Arzt

William Stukeley führt in den

Jahren 1721 bis 1724 die bis dahin ausführlichsten und präzisesten

Vermessungen der Anlage durch und vermutete als Erster eine axiale

Ausrichtung der Anlage auf den Punkt der Sommersonnenwende. Im Jahr

1740 fasst er seine Ergebnisse in einem Buch zusammen und deutet

Stonehenge allerdings mit fragwürdigen und unwissenschaftlichen

Methoden ebenfalls als druidischen Tempel.

In seinem Buch The Geology of Scripture

(Die Geologie der Heiligen Schrift) deutet

Henry Browne, seit dem Jahr 1824

Kurator von Stonehenge, den

Steinkreis als

vorsintflutlichen Tempel aus der

Zeit

Noahs. Er beruft sich dabei auf die

Theorien des

Paläontologen

William Buckland (1784–1856), der

statt der

Evolutionstheorie die Katastrophen-

oder

Kataklysmentheorie vertritt.

Erste

astronomische Theorien

Den Blick auf eine mögliche astronomische

Nutzung der Anlage eröffnet zu Beginn des 20. Jahrhunderts als

erster der Astronom

Joseph Norman Lockyer (1836–1920).

Er vermutet – wie schon Stuckeley ein Jahrhundert vor ihm – eine

Ausrichtung der Anlage auf den Punkt der Sommersonnenwende,

spekuliert aber weitergehend über die Nutzung des Steinkreises als

astronomischen Kalender zur

Bestimmung heiliger keltischer Feste.

Unter den Archäologen seiner Zeit findet

Lockyers Theorie keine Beachtung, da seine Berechnungsgrundlagen

ungenau und von ihm zum Teil willkürlich ausgewählt wurden, um zu

den von ihm gewünschten Ergebnissen zu gelangen. Stonehenge wird

daher von der archäologischen Fachwelt auch weiterhin „nur“ als

prähistorische Kult- oder Weihestätte betrachtet.

Der Astronom

Gerald Hawkins versuchte dieses

Bild zu ändern, als er im Jahr 1965 sein Buch Stonehenge Decoded

veröffentlicht. Mit Hilfe detaillierter Vermessungen des Monumentes

und komplizierter Berechnungen will Hawkins nachweisen, dass

Stonehenge als eine Art Steinzeitcomputer diente, mit dem es seinen

Erbauern möglich gewesen wäre, zum Beispiel recht zuverlässig

Mondfinsternisse vorauszusagen.

Wie seinerzeit John Aubreys „Keltenthese“

wurde nun auch Hawkins’ Theorie vom breiten Publikum begeistert

aufgegriffen. Die Fachwelt hingegen zerriss seine Forschung: Der

Archäologe Richard Atkinson wies beispielsweise nach, dass Hawkins

in seine Beweisführung auch Teile der Anlage einbezogen hatte, die

nachweislich zu verschiedenen Zeiten bestanden oder errichtet worden

waren und somit nicht Teil derselben Anlage sein konnten.

Ausgrabungen und Forschung

Mit dem Forscher

William Cunnington (1754–1810)

beginnt die neuzeitliche Erforschung Stonehenges. Cunningtons

Ausgrabungen und Beobachtungen

bestätigen die Datierung Stonehenges in die vorrömische Zeit.

Veröffentlicht wurden seine Forschungen in den Jahren 1812 bis 1819

in dem lokalhistorischen Werk Ancient History of Wiltshire

des Historikers

Richard Colt Hoare.

Um 1900 zeigt

John Lubbock auf Basis von in

benachbarten Grabhügeln gefundenen Bronzegegenständen, dass

Stonehenge bereits in der Bronzezeit genutzt wurde.

William Gowland (1842–1922)

restauriert Teile der Anlage und unternimmt die bis dahin

sorgfältigsten Ausgrabungen, die 1901 abgeschlossen werden. Aus

seinen Funden schließt er, dass zumindest Teile des Monumentes zur

Zeit des Überganges von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit entstanden.

Der Archäologe

William Hawley gräbt in den Jahren

1919 bis 1926 ungefähr die Hälfte des Geländes aus. Seine Methoden

und Berichte sind allerdings so unzulänglich, dass sich keine neuen

Erkenntnisse ergeben. Dem Geologen H. Thomas gelingt in dieser Zeit

jedoch der Nachweis, dass die Blausteine von den Erbauern der

Anlage aus

Südwales herangeschafft wurden.

1950 beauftragt die

Society of Antiquaries die

Archäologen

Richard Atkinson,

Stuart Piggott und

John Stone mit weiteren

Ausgrabungen. Sie finden viele Feuerstellen und entwickeln die

Einteilung der einzelnen Bauphasen weiter, so wie sie auch heute

noch am häufigsten vertreten wird.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

unternehmen die Archäologen Richard Atkinson und Stuart Piggott

fortwährend weitere Ausgrabungen. Mit der Entwicklung und

Perfektionierung der

Radiokohlenstoffdatierung ab Mitte

des 20. Jahrhunderts gelingen jetzt erstmals sichere Datierungen der

Anlage in die erste Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus.

Atkinson und Piggott restaurieren zudem weitere Teile der Anlage,

indem sie einige der umgestürzten und in Schieflage geratenen Steine

wieder aufrichten und im Boden einbetonieren. Bei diesen

Rekonstruktionen beschränkt man sich bis heute auf solche Steine,

die nachweislich erst in der Neuzeit fielen oder in Schieflage

gerieten oder geraten.

Viele der neuzeitlichen Beschädigungen am

Monument sind einerseits auf den früheren Bedarf der umliegenden

Bevölkerung an Steinen, andererseits auf den Souvenirbedarf früherer

Besucher zurückzuführen. Zwischenzeitlich bot ein Schmied des

nahegelegenen Ortes

Amesbury Touristen einen Hammer zum

Verleih, die sich damit Stückchen von den Steinen als Souvenir

abschlagen konnten.

Im Rahmen des Stonehenge Riverside

Projekts graben Archäologen seit September 2006 in

Durrington Walls 3,2 km von

Stonehenge entfernt die Überreste eines neolithischen Dorfes aus der

Zeit von 2600 bis 2500 vor Christus (Grooved

Ware) aus. „Wir denken, wir haben das Dorf der Erbauer

von Stonehenge gefunden“, äußerte im Januar 2007

Mike Parker Pearson, der Leiter des

Ausgrabungsprojekts von der

University of Leeds.

Vom 31. März bis 11. April 2008 fand die

erste Grabung im Steinkreis seit 1964 statt. Unter der Leitung von

Timothy Darvill und

Geoff Wainwright wurde ein Graben,

der bei den Ausgrabungen von Hawley und Newall in den 1920er Jahren

angelegt wurde, wieder geöffnet, um nach organischem Material zu

suchen. Damit ist es mit Hilfe der

Massenspektrometrie und der

Radiokarbondatierung möglich, den Zeitpunkt, zu dem die Blausteine

aufgerichtet wurden, auf wenige Dekaden genau zu bestimmen.

2010 wurden bemerkenswerte neue Entdeckungen

auf dem Gelände gemacht. Die Anwendung moderner Technologien weist

darauf hin, dass sich in Stonehenge sehr viel mehr findet als nur

der weltberühmte Kreis der steinernen Riesen. Das ganze, viele

Quadratkilometer umfassende Gelände scheint von Kultstätten und

allerlei geheimnisvollen Anlagen völlig durchzogen zu sein.

Britische Forscher wie Vince Gaffney von der

Universität Birmingham sind der

Meinung, man wisse höchstens zu zehn Prozent, was Stonehenge

wirklich war und wie es im Einzelnen aussah. Eine wissenschaftliche

Durchleuchtung des Geländes, die

gerade begonnen hat, ist bereits auf

neue Kreise, Gräben und Hügel sowie

auf sorgsam angelegte Wälle und Vertiefungen gestoßen.

Durch Untersuchungen im Jahr 2013 an der vom

Fluss Avon in Richtung Südwest in die Anlage führenden Avenue

ergab sich, dass hier bereits seit dem Ende der Eiszeit eine

Schmelzwasserrinne verlieft.

Michael Parker Pearson von der

University of Sheffield und Heather

Sebire von

English Heritage nehmen an, dass

die Erbauer von Stonehenge erkannten, dass die Rinne genau in

Richtung der

Wintersonnenwende verläuft. So

erklären sie den Standort der prähistorischen Anlage mit diesem

vorgefundenen Geländemerkmal.[